文/李逸紅

上回提到老師可多了解這群少數族裔學生的文化背景及心理,從「源頭減拽」,讓學生從學習中獲得滿足感。正所謂「做人如果無夢想,同條鹹魚有咩分別?」老師在學生生涯規劃的處理上,要造就機會讓學生對未來抱有夢想,對於畢業後的方向都能放得更遠,從思維上對應跨代貧窮的問題。

網絡圖片取自電影《少林足球》

剛剛過去的七月,我們港大團隊帶領了一群來自聖公會李炳中學的多元文化學生參觀香港大學太古堂,透過參觀宿舍擴濶學生視野,縮短學生與高等教育的距離,為未來生涯計劃埋下種子。

與李炳中學師生於方樹泉港大清真小食店及祈禱室外大合照

港大畢業的宿舍導師Justin帶領學生參觀宿舍設施,學生們紛紛開始想像自己住進宿舍會參加什麽活動,或者該如何佈置房間等。Justin更以過來人身份分享即使中學時對學習不感興趣,DSE成績強差人意,但在升學的路途上如何發掘自己的優勢和興趣,從思維出發啓迪學生,在多元的社會上找到適合自己的道路。

宿舍導師Justin分享升學心得

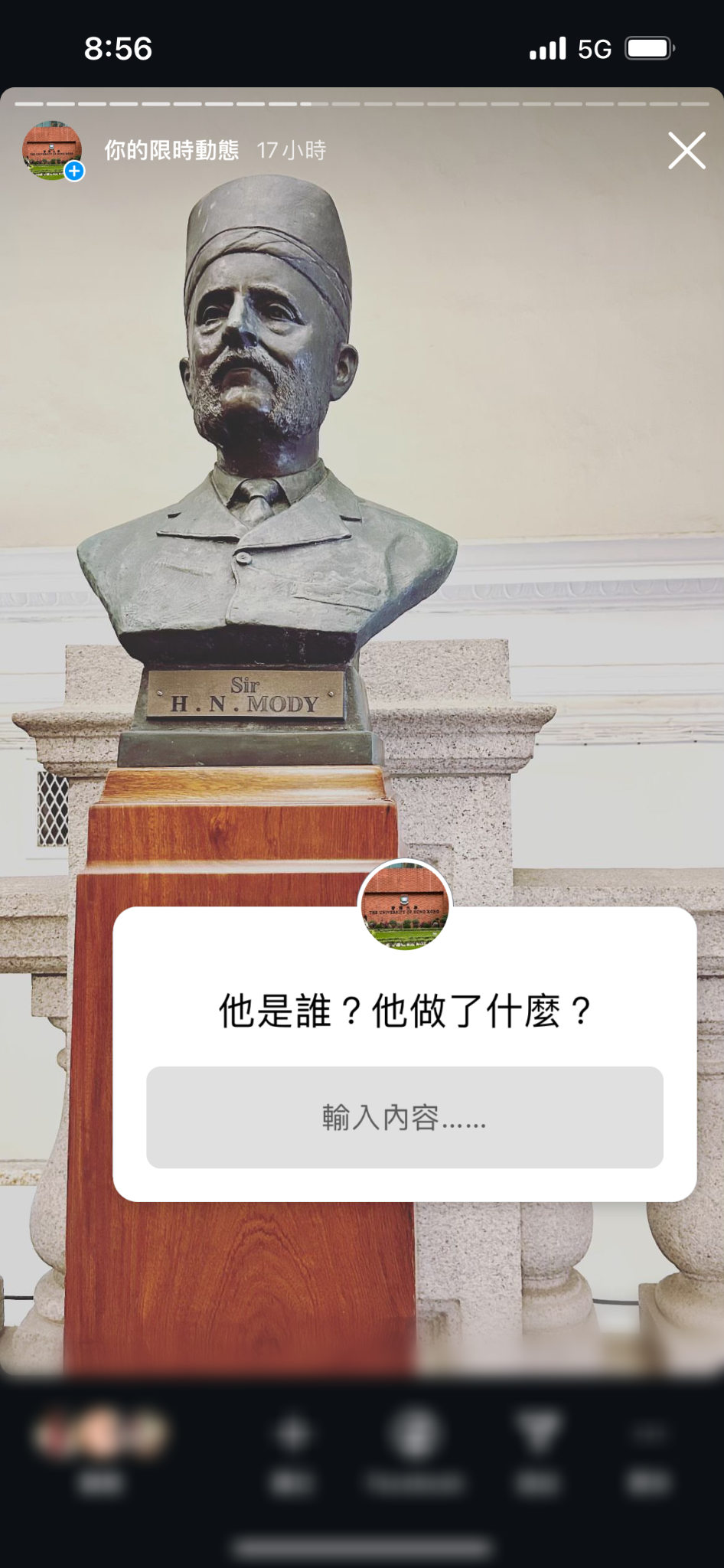

過往老師籌備戶外學習活動時通常會準備紙本小冊子,讓學生在路途中邊閲讀資料,邊寫筆記完成任務。紙本材料對學生的學習興趣不大,外出時又要拿筆又要拿小冊子也不方便,紙本材料亦難以跟學生即時互動,故這次我們換了個混合式學習的操作模式,運用時下流行的社交媒體Instagram(IG)設計多個關卡,讓學生遊覽時跟老師即時互動,提升參與感及學習趣味。

活動開始前,每個學生需要拿出手機追蹤我們為活動特別設計的IG,在整個活動的過程中,學生需要完成IG story的任務,最快以及完成度最高的學生能獲得獎勵。當中的問題除了關於港大歷史和大學生文化外,亦有跟中文學習有關的題目。學生每次打開IG發現有新任務都會搶先回應,老師亦能即時獲得數據,知道學生的能力及想法。

參觀資料相關的題目,檢測學生的參與程度

學生能即時表達想法的互動任務

與少數族裔生活相關的互動提問

學生在活動開始前與結束前都要回答同一條問題:你與大學的距離有多遠?大部分多元文化學生想都沒想過升讀大學,跟大學的距離跟火星一樣遙不可及。經過是次活動,學生親眼見到接觸到大學的學生及生活環境,讓他們發現:原來大學生也不是我想像中般高不可攀,原來我也可以做到!讓學生埋下一顆種子在心底,無論是透過DSE還是其他升學途徑,甚至選擇不升讀大學,只要懷著目標,發掘自己的潛能,總會有路徑走上更寬更廣的人生。

所謂「生涯規劃」就是幫助學生發掘潛能,找到適合自己的舞台,作為學生成長階段的啟蒙人,老師能幫學生作出什麼準備呢,讓我們一點一滴築起這個舞台的地基。

此外,烏都語的詞源也相當複雜,宗教字詞來自阿拉伯語,藝術字詞則源自波斯語,而科學字詞多數是從英文發音轉換而來。這些語言的背景差異,不僅增加了學習的難度,還讓學生在與同齡人交流時感到格格不入,怕別人取笑自己的口音,進一步影響了他們的自信心和社交能力。作為教師,我們有責任去理解和支持這群多元文化學生的特色與需求,鼓勵他們在學習中文的過程中多多表達自己,幫助他們克服語言障礙。

剛剛過去的七月,我們港大團隊帶領了一群來自聖公會李炳中學的多元文化學生參觀香港大學太古堂,透過參觀宿舍擴濶學生視野,縮短學生與高等教育的距離,為未來生涯計劃埋下種子。過程中,港大團隊運用時下流行的社交媒體設計多個關卡,讓學生遊覽時跟老師即時互動,提升參與感及學習趣味。由於篇幅所限,具體操作將與下集分享。

港大太古堂舍監帶領學生參觀宿舍房間

我們港大E&T團隊計劃旨在提升中小學教師教授非華語學生中文的專業能量,優化學與教,提升非華語學生的中文學習能力,促進中小銜接。過去幾年曾跟合作學校以多模態方式發展多個教學設計,從繪本小説、戲劇教學、文學散步、多感官學習等等,以及近年熱門的生成式人工智能與語文教學,敬請期待本年度的四次教師工作坊,期待逐步與各位老師共享成果。

已複製鏈結

已複製鏈結