文/陈匡正

打从GenAI问世,我们对知识的理解、探求知识的方法,以至获得信息的习惯,都已经骤变了三四五六遍。同工们,暑假到了,快迎来25/26年度,距离OECD 2030教育启示成真日期又近了一步,你和你的心态都准备好了吗?

老师们是不是想响应我﹕随时准备好了﹗我每天都在用POE、Deepseek为我生成不同的工作报告,现在智能手机都已预载不同功能的「智能伙伴」,Deepseek算命都成为了生活的一部份了‥‥‥二十四小时有人工智能取代了好友闺蜜,全天候为大家解决身心灵烦恼‥‥‥早两天新闻报导未来两年公务员机制将裁减一万个职位,彷佛为经济前景掉下一个重量级炸弹,把大家都炸呆了﹗在我们都忙于选取最喜欢、最能帮助自己的人工智能平台的同时,麻省理工学院(MIT)研究人们在使用GenAI时大脑内部的真实活动﹕有只能使用GenAI的「AI写手组」﹔有只可使用Google ,禁用GenAI的「Google大神组」以及甚么都不能用的「纯靠大脑组」。

结果十分惊人﹕「纯靠大脑组」脑袋神经「灯火通明」,各个功能区 (记忆、语言、逻辑)都在言效协作﹔「AI写手组」大脑的大部份区域都处于「待机」状态。他们称这个状态为「认知卸除」,成就了2025年版的「躺平模式」,生活轻松得令人无法离GenAI而去,但长期下来,人类的脑袋都萎缩了。很简单的回溯﹕90年代,我们会记得所有重要的人的电话号码,2030,你还可以肯定地回答我,你记得你好友的电话号码吗?还是如果忘记手机放在哪,你连自己的号码也说不清楚?是的,电话号码不太重要,地图路线不太重要,阅读在Notebooklm等整合文章平台出现后,也只会余下「引用」的意义‥‥‥记忆消退、知识不在脑袋在云端.‥‥‥教育的意义还余下甚么?

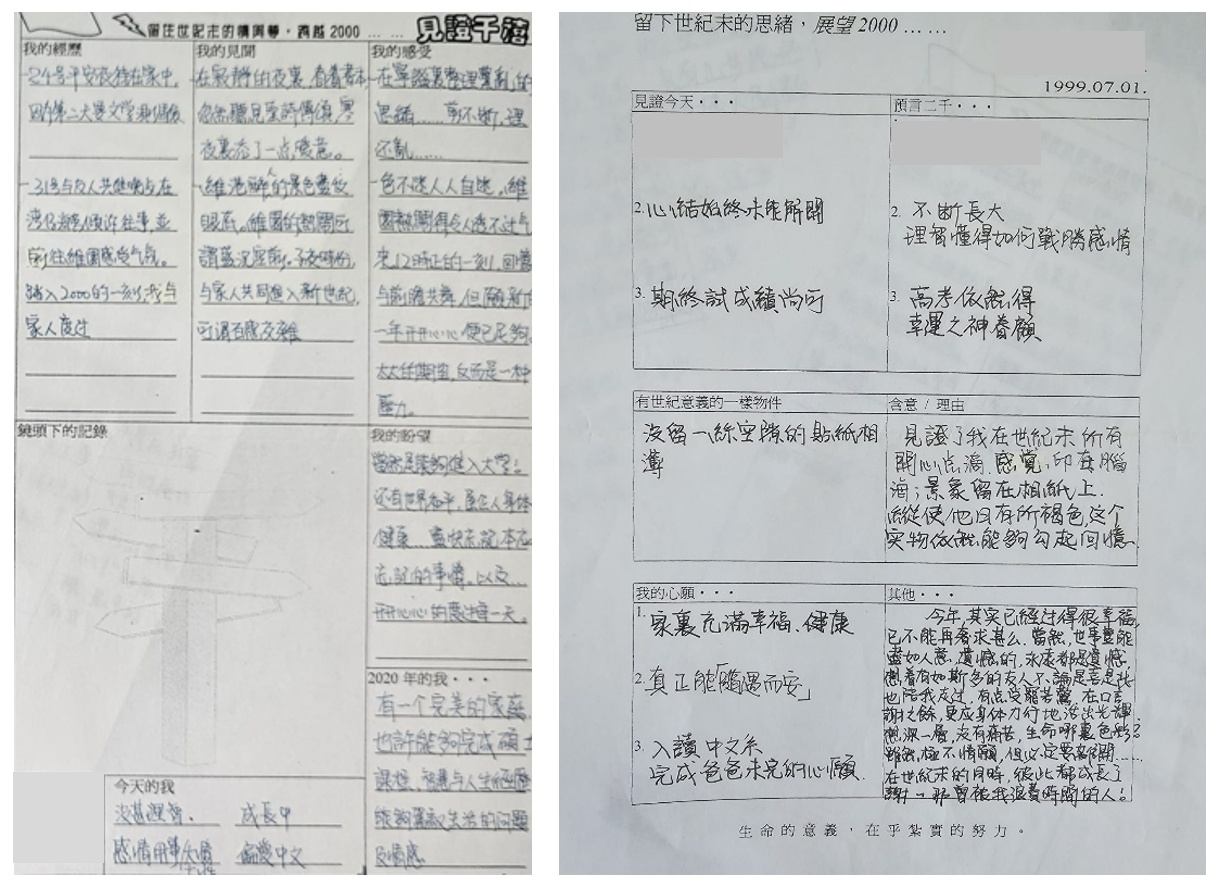

GenAI出现后,人类正在失去存在的最大意义‥‥‥不是知识传承、不是工作被抢、不是逻辑有缺‥‥‥我们正在失去的是「拥有感」。生而为人,死无可避免,也无法摆脱「长江后浪推前浪」的时间定理,但生存可贵的地方就是「曾经拥有」,我们亲切经历的、走过的、思考过的、讨论过的‥‥‥都是我们拥有的「唯一」。GenAI为我们减省了工作之余,同时免去了我们「拥有」‥‥‥笔者恩师退休在即,在收拾数十年教学生涯「垃圾」的同时,找回了一段又一段美好的那些年。一张张工作纸,千禧年完成的,今天出土重现在我们跟前,正好形像地说明这数十年的「拥有」﹕在我感叹怎会有人这么用心完成家课的同时,更感恩,恩师保留了我那年的热情与对将来的期许,25年后,在GenAI时代重看,始发现,这就是教育的意义﹕让学生,让每一个人专注当下、细意沉淀、默默记载,就是生存的甩证,就是师者与孩子并肩走过一段路的温馨。

投入GenAI新时代,不忘好好拥抱当下,教育,只不过是一起走的那段路而已。

已複製鏈結

已複製鏈結