文/ 陈匡正

当下全球化浪潮汹涌,多元文化共融共生已成为校园的日常生态。如何让来自不同背景的学生领略中华文化底蕴,一直是中文教学的重要课题。本文藉圣公会李炳中学杨兆仪老师针对中三级多元文化学生的「中华文化教学」设计作分析,以期为前线教师提供可借鉴的创新范式。

一、反思:看见多元文化学生的学习困境

对于多元文化学生而言,中华文化学习犹如雾里看花。文化背景的鸿沟,让他们对儒家思想等中国核心概念难以产生体认与共鸣;而传统中文教学中零散的文化渗透,更让他们难以构建有系统的知识体系。这种「碎片化学习」的困境,不仅制约了他们对中文文本的深入理解,也阻碍了文化认同的建立。老师设计理念是期望多元文化学生真正走进中华文化,所以课堂将打破传统教学边界,构建一个兼具沉浸体验与技术创新的学习新尝试。

二、创新:沉浸式体验与AI技术的双重赋能

教案的亮点在于将「沉浸式学习」与「AI技术」巧妙融合,为文化传承开辟了新径﹕

设计者将课堂转化为「孔子学堂」,让学生通过抽取「孔子门生」盲盒化身「宰我」、「颜渊」等历史人物。这种角色赋予不仅是单纯的游戏环节,更是一种文化情境的重构﹕学生不再是远观历史的旁观者,而是文化对话的参与者。例如藉报章报道还原「宰我昼寝」场景,让学生在体验人物处境的过程中领会孔子「因材施教」的教育智慧。正如老师于反思部分所言,沉浸式学习让课堂参与度大幅提升,学生在「做中学」的过程中,对知识的记忆也更加深刻。

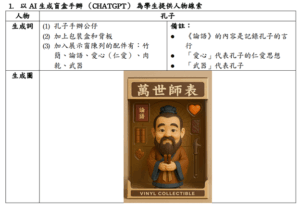

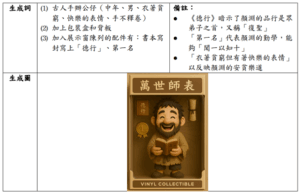

GenAI的引入让抽象的文化符号变得可见、可听、可触。老师利用ChatGPT生成孔子及其弟子的手办模型,通过竹简、论语、爱心等配件,呈现人物的核心信念;藉助Canva制作的报章、漫画等线索材料,以现代传媒语境重新诠释经典故事。更值得借镜的是「对话孔子」环节﹕通过AI语音技术,学生可直接与「孔子」互动问学。当学生说出「你说的太难了,你可以用我听得懂的方式来说吗」时,AI实时切换表达语境,这种动态交互打破了时空界限,让文化传递更具温度。

三、启示:多元文化教学的三维设计路径

该教案为我们揭示了多元文化语文教学的三个关键维度:

(一)知识传递:从零散渗透到系统建构

文化知识往往依附于传统教学文本阅读,缺乏独立的教学脉络。本设计以儒家思想为轴,围绕孔子的「仁」与「教育理念」构建知识体系,通过「生平介绍------任务探究------理念归纳」的线性流程,帮助学生建立清晰的认知框架。这种系统性设计,不仅为学生参加香港中学文凭考试奠定基础,更为他们理解博大精深的中华文化提供了一把关键钥匙。

(二)情感连结:从文化隔膜到认同建构

培养多元文化学生对中华文化的认同需要更大的情感牵引。「分组合作」设计尤具匠心。8名多元文化学生与8名本地生合作完成任务,这种异质分组的互动既能发挥本地生的语言优势,又能让多元文化学生在合作中获得归属感。当学生们共同为「颜渊为何被称为复圣」展开讨论时,文化的种子已在不知不觉中殖根。

(三)技术应用:从辅助工具到学习伙伴

GenAI技术在本案中呈现三种层次的价值:1. 作为教具生产工具,它可以快速生成多媒体资源,降低教师备课门坎;2. 作为情境创设媒介,它可以通过虚拟交互营造真实学习场景;3. 作为个性化学习助手,它可以根据学生反馈实时调整教学策略。这种从「辅助」到「互动」的范式转变,体现了技术与教育的深度融合。

四、反思:创新与传统之间的平衡

任何教学设计都需在创新与适应之间权衡。老师清醒地认识到:沉浸式体验虽能激发兴趣,但若全盘取代传统纸笔评估,可能偏离考试要求;AI工具虽带来便利,却需结合校本特色进行二次开发(如增加辅助材料、设置层级任务等)。多元文化教学创新不是另起炉灶,而是在传统基础上的扬弃与升级------既要保留语文学习的工具性与人文性,又要以开放姿态拥抱技术变革。

五、展望:构建「文化+技术+人性」的教学新生态

这份教案犹如一块试金石,折射出多元文化语文教学的未来方向:当我们将文化基因深植课堂,以技术创新驱动体验升级,并始终以学生的学习体验为中心,语文教学便能超越知识传授的层面,成为文化对话与心灵沟通的桥梁。对于教师而言,或许最重要的启示在于:无论教育环境如何变迁,我们始终需要怀有一颗「有教无类」的初心,善于创新,让每一个学生都能在中华文化的浩瀚星空中,找到属于自己的坐标。在多元文化共融的时代语境下,这样的教学实践犹如点点星火,虽小却蕴含着照亮未来的力量。愿更多教育者勇于破局,在传统与创新的交汇处,谱写出属于中国语文教育的温暖新篇。

已複製鏈結

已複製鏈結