文/李逸红

最近观赏了一出儿童短剧,故事围绕着一个沉迷电玩的男孩,妈妈吩咐他收起游戏机,男孩告诉妈妈再给他五分钟,更喃喃自语「阿妈好烦啊,边有得话停就停!」。当然五分钟后还是停不了,被妈妈教训一顿。忽然,男孩进入了二次元空间,经历了一系列搞笑的冒险,最终幡然醒悟,回到现实,向妈妈道歉。

整体而言,这出短剧充满了欢乐的元素,开场母亲跟孩子的斗嘴角力场面非常有共鸣感,每个有小孩的家庭应该都经历过。小演员们的表演也十分投入卖力,笑声此起彼落,观众渡过了轻松的半小时。

然而,在情节铺排上则存在着一些值得深思的地方:二次元世界的奇闻趣事占据短剧的大部份,结尾部份,男孩突然醒悟,并直接用对白交代「对不起啊妈妈,我唔再打机啦」,这种突兀的转变,让观众难以理解男孩内心的思考过程,彷佛一夜之间,男孩就明白了妈妈的苦心。

这让我不禁思考,我们教学生写作,常常提醒他们文章最后要加道理教训;然而在故事创作中,如果缺乏铺垫的转变,于结尾直接将道理告知读者,会否成为填鸭式的说教故事,缺乏了引导思考的空间?

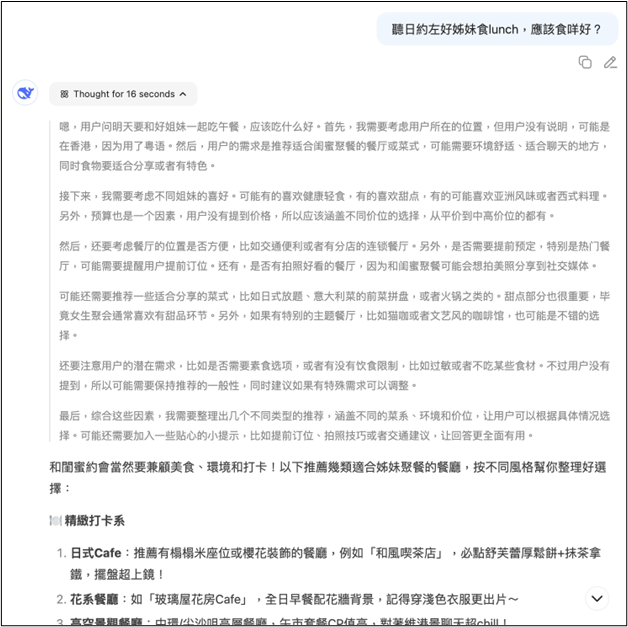

现今很多生成式AI工具在发问时可以选择显示AI深度思考的过程,例如以下Deepseek的例子:

简单一道关于午餐吃什么的问题,AI能够透过多角度思考提问者的需要,综合之前提问时的习惯及喜好,经过一系列逻辑推理作出选择。这个能力其实也是模仿人类的思考,人类思考过程中除了理解问题的表面含义,也会透过话语者的语气、脸部表情、前文后理作出判断,当中涉及价值观教育里其中一项:同理心,透过多角度的分析,理解他人的情感和需求,不仅能帮助我们建立良好的人际关系,更能让我们在面对复杂问题时,做出更明智、更具人性化的决策。

我们要思考,要培养孩子的同理心和深度思考能力,戏剧教学可以提供一些启发:

- 深入挖掘人物内心: 角色扮演不应仅仅停留在表面的对白朗读,更要帮助演员深入挖掘人物的内心世界。透过细腻的描写,展现人物在不同情境下的情感变化和思考过程。

- 建立逻辑关联: 故事中的事件,应与人物的转变之间建立清晰的逻辑关联。透过选择情节走向,让演员理解人物为何会做出这样的选择,从而产生共鸣。

- 避免说教式的对白: 避免使用过于直接、说教式的对白。透过肢体语言、表情和情节的侧面描写,让观众自行领悟其中的道理。

在AI时代,我们需要培养孩子像AI一样的深度思考能力,但更重要的是,要培养他们的同理心。透过戏剧教学,我们可以引导孩子们思考人与人之间的关系,理解他人的情感和需求,从而培养他们的同理心,让他们成为更具同情心和责任感的未来公民。

已複製鏈結

已複製鏈結