「旋律中的世界观:从生活提取灵感,启发学生的创作之路」

E&T计划24/25年度第二次工作坊已于2024年11月2日顺利完成。当日工作坊特邀嘉宾填词人陈咏谦先生及媒体人游大东先生,为同工分享欣赏世界的视角,撷取写作题材的心得。下半部份的校园写生活动则与同工一起经历创作过程,多角度探索期望可以激发学生写作新高度。让我们一起重温当日精彩片段:

工作坊伊始,高级课程发展主任陈匡正女士结合现今学生「Alpha世代」的成长环境及写作困境,剖析写作教学亟待解决的问题并带出中文教育未来发展方向,带出两位嘉宾的主题分享。

高级课程发展主任陈匡正女士分析学生写作困境

两位嘉宾由自身经验出发,分享自己学生时代的中文学习经历,强调环境与氛围、家人老师以至同辈对自己学习中文的启发。谈及写作灵感来源时,游大东先生提到中学时代初炙文学作品让他沉浸于文字的魅力,并因而走上写作之路。陈咏谦先生肯定阅读驱动创作的意义,同时表示除了传统的文本阅读之外,歌词欣赏或电影场景设定同样能激发创作力。

在寻找创作灵感之外,如何让作品变得充实新颖也是学生下笔的大难题。游大东先生坦言在入行成为记者之初,也曾面临「满腹技巧,内容空洞」的困境,但通过现场求真、亲身感受,积累生活经验,逐渐学会从不同角度描述对象,丰富表达。陈咏谦先生则以辅导儿子写作时的趣事为例,强调「触景生情」,分析写作时不应只聚焦于情感描述,同时应思考情绪产生的兴味,以及景下人物行为与反应。如此反复理解,情感表达就不会再停留于抽象的词藻堆砌,而涵蕴具体事物作核心。

在场老师结合教学难点在问答环节踊跃提问,问题主要集中在两方面﹕「如何从生活中寻找写作灵感」以及「如何将抽象情绪/灵感转化为写作篇章」。针对第一个问题,两位嘉宾皆表示可选取学生感兴趣的话题以刺激学生表达;老师对相关话题的看法及过往经历也可为启发学生思考空间的杠杆。藉师生对话让学生感受「同频」,增加他们表达意欲,而非单纯为应付课业而行文。陈咏谦先生续补充老师宜尝试降低学生创作压力,缓解写作焦虑﹕以广阔的胸怀接纳学生天马行空,附之以远大的目光开启学生的视野是不二法门。陈咏谦先生结合歌曲《黑玻璃》的创作过程,解构写作大纲及填充内容的细节以响应老师对生活经验如何提炼成写作材料之疑问。他表示,过往创作经历让他善于建立情景框架,藉不同的生活感受化成内容依据。回答突出了生活体验对创作灵感的先决意义。

陈咏谦与游大东对谈

特邀嘉宾陈咏谦先生(前排右二)、游大东先生(右三)与在场同工合照

主题分享结束后,老师们扮演「学生」角色进行写作教学活动体验,并在歌曲、环境观察、文本阅读及情景设定的多模态提示下,完成主题创作。

老师们体验写作教学活动

体验后的小组讨论

活动结束后,老师们热烈探讨刚才的体验与经历,多位老师均表示相较于传统教室中的单一文本输入,生活中的可以接触的不同媒介更能激发内心感受,同时产生表达欲望。其中有老师对活动中的多模态素材表示认可,认为多模态写作素材输入能照顾学生差异及学习兴趣,引导不同能力学生进行不同模态创作。

教育局高级课程发展主任邱霖业先生与同工分享感受与得着

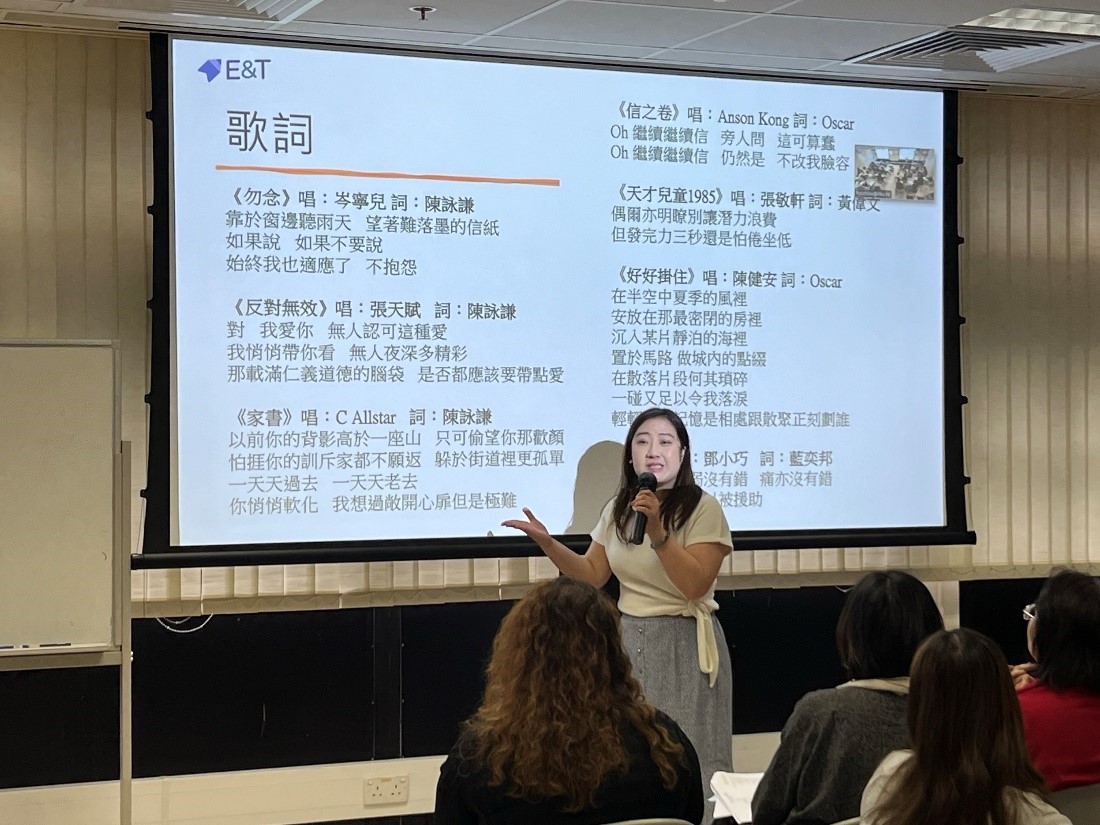

随后,课程发展主任李逸红女士与同工分享选取及运用素材提示的要点。她以歌曲提示为例,指出选择材料时要抓住歌词与课文之间的关联,提前预估学生产生共鸣之处。运用不同素材,考虑亦需以学生为主体,避免提示限制学生想象力。

课程发展主任李逸红女士与同工分享素材选择要点

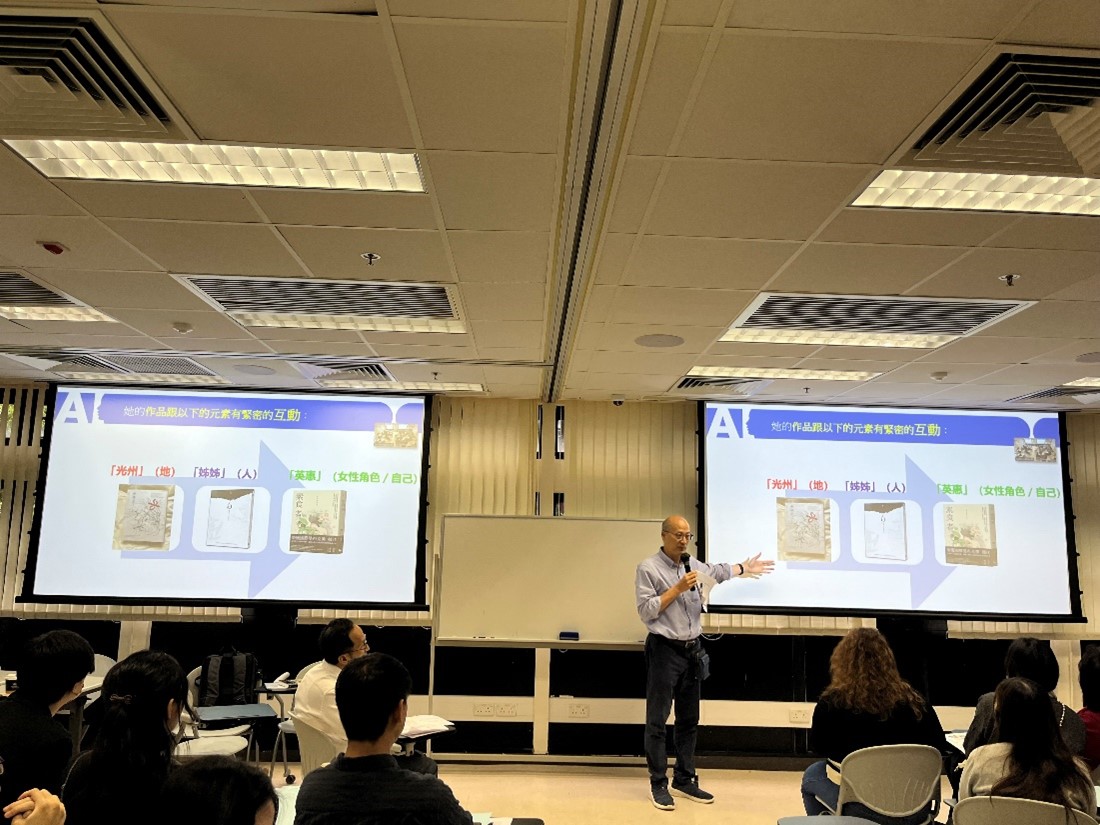

最后,高级课程发展主任梁志华先生以诺贝尔文学奖得主韩江的作品总结是次工作坊主题——引导学生从生活出发,结合所感,表达所想,启发在场老师对写作教学设计进行反思,为工作坊画上完美句点。

高级课程发展主任梁志华先生总结是次工作坊主题

已複製鏈結

已複製鏈結