文/李逸红

偶尔与一些初接触非华语学生的老师闲聊,他们对于这群学生最常出现的评语都是较为负面,觉得他们很「拽」,很难激发他们学习中文的兴趣,很难提升他们的中文能力。让我们换个角度,尝试多了解这群少数族裔学生的文化背景及心理,了解他们学习中文的障碍,帮助老师从「源头减拽」,甚至进一步从教学中获得满足感。

香港是一个多元文化的城市,拥有许多不同的少数族裔社群,其中以印度、巴基斯坦、尼泊尔和菲律宾四个为主。这些族裔在香港生活的痕迹可以追溯到几代之前,许多家庭因经商或第二次世界大战期间被英国雇用而来到香港,及后安家落户,为香港的发展作出莫大的贡献。这些社群各自拥有独特的语言和生活文化,为香港的文化多样性增添了丰富的色彩。

然而,自1997年回归以来,少数族裔社群面临了新的挑战。尤其是第三代的年轻人,由于语言能力不足,尤其是中文水平的限制,生活在香港的障碍逐渐增加。他们在升学和就业方面遭遇困难,很多人最终只能从事低收入的基层工作,我相信不少中学老师也曾听过学生跟你说:「老师你让我睡吧,待会下课后我还要去送外卖」,或者对于毕业后的方向还停留在保安和开货车等选择。这不仅影响了他们的个人发展,也造成了跨代贫穷的问题。

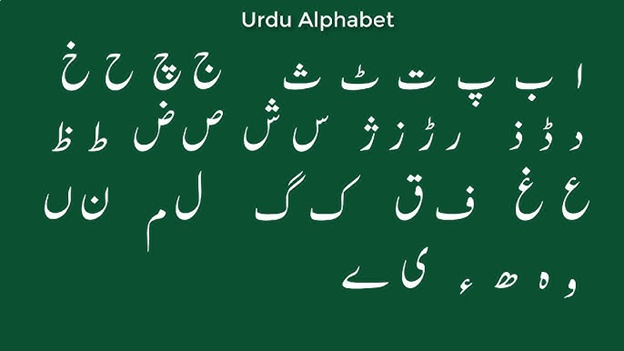

少数族裔学生在学习中文时困难重重。以巴基斯坦裔人士常用的乌都语简单为例,这种语言与中文有着极大的差异。乌都语的字形是草写的变形字母,笔顺由下至上,字母排序则是由右至左。在语法结构上,乌都语的基本语序是主宾动(SOV),并且有八种时态可供使用。这种语言的复杂性使得学生在学习中文时面临了更大的挑战,尤其是在语言转换和理解语法结构上。

乌都语的基础字母(网络图片)网络图片

此外,乌都语的词源也相当复杂,宗教字词来自阿拉伯语,艺术字词则源自波斯语,而科学字词多数是从英文发音转换而来。这些语言的背景差异,不仅增加了学习的难度,还让学生在与同龄人交流时感到格格不入,怕别人取笑自己的口音,进一步影响了他们的自信心和社交能力。作为教师,我们有责任去理解和支持这群多元文化学生的特色与需求,鼓励他们在学习中文的过程中多多表达自己,帮助他们克服语言障碍。

刚刚过去的七月,我们港大团队带领了一群来自圣公会李炳中学的多元文化学生参观香港大学太古堂,透过参观宿舍扩阔学生视野,缩短学生与高等教育的距离,为未来生涯计划埋下种子。过程中,港大团队运用时下流行的社交媒体设计多个关卡,让学生游览时跟老师实时互动,提升参与感及学习趣味。由于篇幅所限,具体操作将与下集分享。

港大太古堂舍监带领学生参观宿舍房间

我们港大E&T团队计划旨在提升中小学教师教授非华语学生中文的专业能量,优化学与教,提升非华语学生的中文学习能力,促进中小衔接。过去几年曾跟合作学校以多模态方式发展多个教学设计,从绘本小说、戏剧教学、文学散步、多感官学习等等,以及近年热门的生成式人工智能与语文教学,敬请期待本年度的四次教师工作坊,期待逐步与各位老师共享成果。

已複製鏈結

已複製鏈結