文/陳匡正

打從GenAI問世,我們對知識的理解、探求知識的方法,以至獲得資訊的習慣,都已經驟變了三四五六遍。同工們,暑假到了,快迎來25/26年度,距離OECD 2030教育啟示成真日期又近了一步,你和你的心態都準備好了嗎?

老師們是不是想回應我﹕隨時準備好了﹗我每天都在用POE、Deepseek為我生成不同的工作報告,現在智能手機都已預載不同功能的「智能伙伴」,Deepseek算命都成為了生活的一部份了‥‥‥二十四小時有人工智能取代了好友閨蜜,全天候為大家解決身心靈煩惱‥‥‥早兩天新聞報導未來兩年公務員機制將裁減一萬個職位,彷彿為經濟前景掉下一個重量級炸彈,把大家都炸呆了﹗在我們都忙於選取最喜歡、最能幫助自己的人工智能平台的同時,麻省理工學院(MIT)研究人們在使用GenAI時大腦內部的真實活動﹕有只能使用GenAI的「AI寫手組」﹔有只可使用Google ,禁用GenAI的「Google大神組」以及甚麼都不能用的「純靠大腦組」。

結果十分驚人﹕「純靠大腦組」腦袋神經「燈火通明」,各個功能區 (記憶、語言、邏輯)都在言效協作﹔「AI寫手組」大腦的大部份區域都處於「待機」狀態。他們稱這個狀態為「認知卸載」,成就了2025年版的「躺平模式」,生活輕鬆得令人無法離GenAI而去,但長期下來,人類的腦袋都萎縮了。很簡單的回溯﹕90年代,我們會記得所有重要的人的電話號碼,2030,你還可以肯定地回答我,你記得你好友的電話號碼嗎?還是如果忘記手機放在哪,你連自己的號碼也說不清楚?是的,電話號碼不太重要,地圖路線不太重要,閱讀在Notebooklm等整合文章平台出現後,也只會餘下「引用」的意義‥‥‥記憶消退、知識不在腦袋在雲端.‥‥‥教育的意義還餘下甚麼?

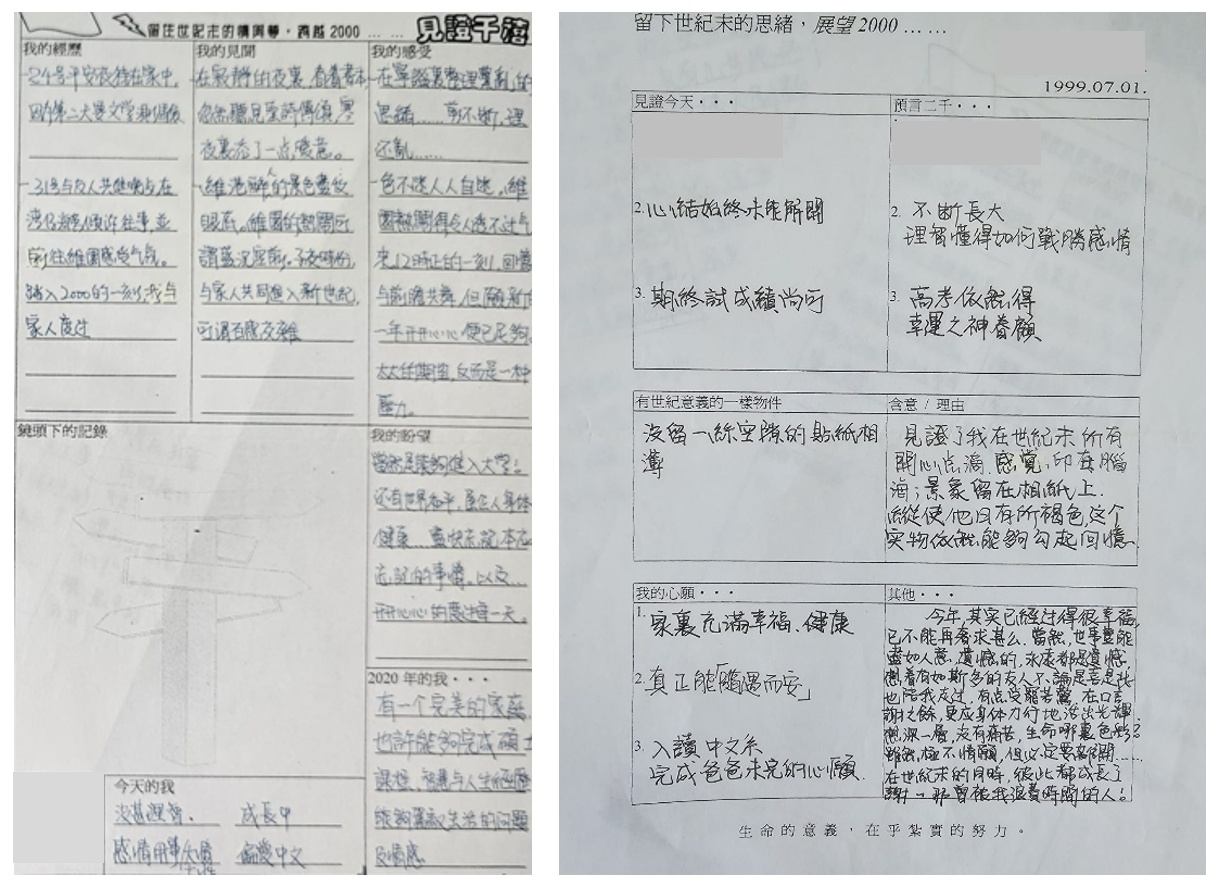

GenAI出現後,人類正在失去存在的最大意義‥‥‥不是知識傳承、不是工作被搶、不是邏輯有缺‥‥‥我們正在失去的是「擁有感」。生而為人,死無可避免,也無法擺脫「長江後浪推前浪」的時間定理,但生存可貴的地方就是「曾經擁有」,我們親切經歷的、走過的、思考過的、討論過的‥‥‥都是我們擁有的「唯一」。GenAI為我們減省了工作之餘,同時免去了我們「擁有」‥‥‥筆者恩師退休在即,在收拾數十年教學生涯「垃圾」的同時,找回了一段又一段美好的那些年。一張張工作紙,千禧年完成的,今天出土重現在我們跟前,正好形像地說明這數十年的「擁有」﹕在我感歎怎會有人這麼用心完成家課的同時,更感恩,恩師保留了我那年的熱情與對將來的期許,25年後,在GenAI時代重看,始發現,這就是教育的意義﹕讓學生,讓每一個人專注當下、細意沉澱、默默記載,就是生存的甩證,就是師者與孩子並肩走過一段路的溫馨。

投入GenAI新時代,不忘好好擁抱當下,教育,只不過是一起走的那段路而已。

已複製鏈結

已複製鏈結