文/ 陳匡正

當下全球化浪潮洶湧,多元文化共融共生已成為校園的日常生態。如何讓來自不同背景的學生領略中華文化底蘊,一直是中文教學的重要課題。本文藉聖公會李炳中學楊兆儀老師針對中三級多元文化學生的「中華文化教學」設計作分析,以期為前線教師提供可借鑒的創新范式。

一、反思:看見多元文化學生的學習困境

對於多元文化學生而言,中華文化學習猶如霧裡看花。文化背景的鴻溝,讓他們對儒家思想等中國核心概念難以產生體認與共鳴;而傳統中文教學中零散的文化滲透,更讓他們難以構建有系統的知識體系。這種「碎片化學習」的困境,不僅制約了他們對中文文本的深入理解,也阻礙了文化認同的建立。老師設計理念是期望多元文化學生真正走進中華文化,所以課堂將打破傳統教學邊界,構建一個兼具沉浸體驗與技術創新的學習新嘗試。

二、創新:沉浸式體驗與AI技術的雙重賦能

教案的亮點在於將「沉浸式學習」與「AI技術」巧妙融合,為文化傳承開闢了新徑﹕

設計者將課堂轉化為「孔子學堂」,讓學生通過抽取「孔子門生」盲盒化身「宰我」、「顏淵」等歷史人物。這種角色賦予不僅是單純的遊戲環節,更是一種文化情境的重構﹕學生不再是遠觀歷史的旁觀者,而是文化對話的參與者。例如藉報章報道還原「宰我晝寢」場景,讓學生在體驗人物處境的過程中領會孔子「因材施教」的教育智慧。正如老師於反思部分所言,沉浸式學習讓課堂參與度大幅提升,學生在「做中學」的過程中,對知識的記憶也更加深刻。

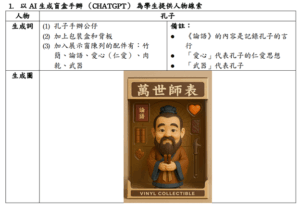

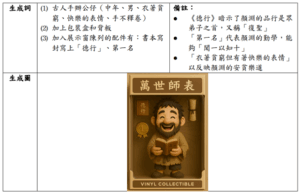

GenAI的引入讓抽象的文化符號變得可見、可聽、可觸。老師利用ChatGPT生成孔子及其弟子的手辦模型,通過竹簡、論語、愛心等配件,呈現人物的核心信念;藉助Canva製作的報章、漫畫等線索材料,以現代傳媒語境重新詮釋經典故事。更值得借鏡的是「對話孔子」環節﹕通過AI語音技術,學生可直接與「孔子」互動問學。當學生說出「你說的太難了,你可以用我聽得懂的方式來說嗎」時,AI即時切換表達語境,這種動態交互打破了時空界限,讓文化傳遞更具溫度。

三、啟示:多元文化教學的三維設計路徑

該教案為我們揭示了多元文化語文教學的三個關鍵維度:

(一)知識傳遞:從零散滲透到系統建構

文化知識往往依附於傳統教學文本閱讀,缺乏獨立的教學脈絡。本設計以儒家思想為軸,圍繞孔子的「仁」與「教育理念」構建知識體系,通過「生平介紹------任務探究------理念歸納」的線性流程,幫助學生建立清晰的認知框架。這種系統性設計,不僅為學生參加香港中學文憑考試奠定基礎,更為他們理解博大精深的中華文化提供了一把關鍵鑰匙。

(二)情感連結:從文化隔膜到認同建構

培養多元文化學生對中華文化的認同需要更大的情感牽引。「分組合作」設計尤具匠心。8名多元文化學生與8名本地生合作完成任務,這種異質分組的互動既能發揮本地生的語言優勢,又能讓多元文化學生在合作中獲得歸屬感。當學生們共同為「顏淵為何被稱為復聖」展開討論時,文化的種子已在不知不覺中殖根。

(三)技術應用:從輔助工具到學習夥伴

GenAI技術在本案中呈現三種層次的價值:1. 作為教具生產工具,它可以快速生成多媒體資源,降低教師備課門檻;2. 作為情境創設媒介,它可以通過虛擬交互營造真實學習場景;3. 作為個性化學習助手,它可以根據學生反饋即時調整教學策略。這種從「輔助」到「互動」的範式轉變,體現了技術與教育的深度融合。

四、反思:創新與傳統之間的平衡

任何教學設計都需在創新與適應之間權衡。老師清醒地認識到:沉浸式體驗雖能激發興趣,但若全盤取代傳統紙筆評估,可能偏離考試要求;AI工具雖帶來便利,卻需結合校本特色進行二次開發(如增加輔助材料、設置層級任務等)。多元文化教學創新不是另起爐灶,而是在傳統基礎上的揚棄與升級------既要保留語文學習的工具性與人文性,又要以開放姿態擁抱技術變革。

五、展望:構建「文化+技術+人性」的教學新生態

這份教案猶如一塊試金石,折射出多元文化語文教學的未來方向:當我們將文化基因深植課堂,以技術創新驅動體驗升級,並始終以學生的學習體驗為中心,語文教學便能超越知識傳授的層面,成為文化對話與心靈溝通的橋梁。對於教師而言,或許最重要的啟示在於:無論教育環境如何變遷,我們始終需要懷有一顆「有教無類」的初心,善於創新,讓每一個學生都能在中華文化的浩瀚星空中,找到屬於自己的坐標。在多元文化共融的時代語境下,這樣的教學實踐猶如點點星火,雖小卻蘊含著照亮未來的力量。願更多教育者勇於破局,在傳統與創新的交匯處,譜寫出屬於中國語文教育的溫暖新篇。

已複製鏈結

已複製鏈結