文/陳鈺蓮

一場疫症與近年人工智能普及化,教育界不得不重新審視實體教學應有的優勢,思考如何讓面對面的教學現場發揮最大的教學效能,為學生創設線上教學或人工智能難以提供的學習經歷。

以下將引用官立嘉道理爵士小學吳雁詩老師的教學示例,展示善用課時,開拓生生共學空間的教學設計,以有效照顧班內學生學習能力多樣性;讓不同能力訓練進行有機結合,提升教學效能。

教學示例

年級:小學六年級

人數:17人

課題:步驟說明---泡杯麵方法

課堂設計:

以下將分享課堂中「生生共學」時段的教學安排:

以上生生互動、匯報成果時間約佔總課時間大約四分三,餘下大約四分一時間是教師進行重點重溫、任務說明、回饋成果及總結。而預期成果大致為:

從以上預期成果展示,本教學設計除了期望透過以聽說帶動讀寫訓練來照顧二語

學生的需要外,更重要是善用課時,創設不同的課堂任務,製造組內溝通的需要。

讓學生從一個「懸念」開始進行生生互動,使課堂不斷出現「表達」和「理解」

的溝通過程。

在「創作圖解」環節,期望帶動一些認讀文字能力較弱的學生參與創作和討

論,為學生在語文課堂中創設另一種「溝通」的方法──圖像表達:

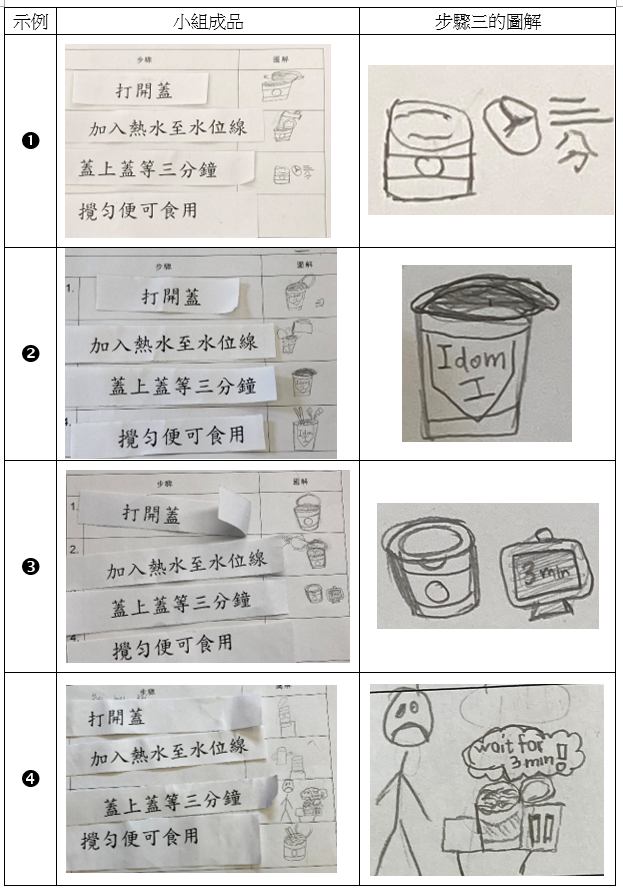

從小組作品所見,以步驟三「蓋上蓋等三分鐘」為例,班內就出現多種不同的圖像來表達相同的意思,示例4更能反映學生在「等候時」會產生的情緒。

過往常跟大家分享如何運用人工智能為老師創設空間,打破以往一些教學限制。而今次內容則期望借助吳老師的實踐示例,展示當科技為我們創設了課堂空間後,我們便可在教學過程中發揮學生不同的特質,讓每位學生都嚐到與同儕一同參與學習的樂趣和滿足感。

已複製鏈結

已複製鏈結