文/李逸紅

最近觀賞了一齣兒童短劇,故事圍繞著一個沉迷電玩的男孩,媽媽吩咐他收起遊戲機,男孩告訴媽媽再給他五分鐘,更喃喃自語「阿媽好煩啊,邊有得話停就停!」。當然五分鐘後還是停不了,被媽媽教訓一頓。忽然,男孩進入了二次元空間,經歷了一系列搞笑的冒險,最終幡然醒悟,回到現實,向媽媽道歉。

整體而言,這齣短劇充滿了歡樂的元素,開場母親跟孩子的鬥嘴角力場面非常有共鳴感,每個有小孩的家庭應該都經歷過。小演員們的表演也十分投入賣力,笑聲此起彼落,觀衆渡過了輕鬆的半小時。

然而,在情節鋪排上則存在著一些值得深思的地方:二次元世界的奇聞趣事佔據短劇的大部份,結尾部份,男孩突然醒悟,並直接用對白交代「對唔住啊媽媽,我唔再打機啦」,這種突兀的轉變,讓觀眾難以理解男孩內心的思考過程,彷彿一夜之間,男孩就明白了媽媽的苦心。

這讓我不禁思考,我們教學生寫作,常常提醒他們文章最後要加道理教訓;然而在故事創作中,如果缺乏鋪墊的轉變,於結尾直接將道理告知讀者,會否成爲填鴨式的説教故事,缺乏了引導思考的空間?

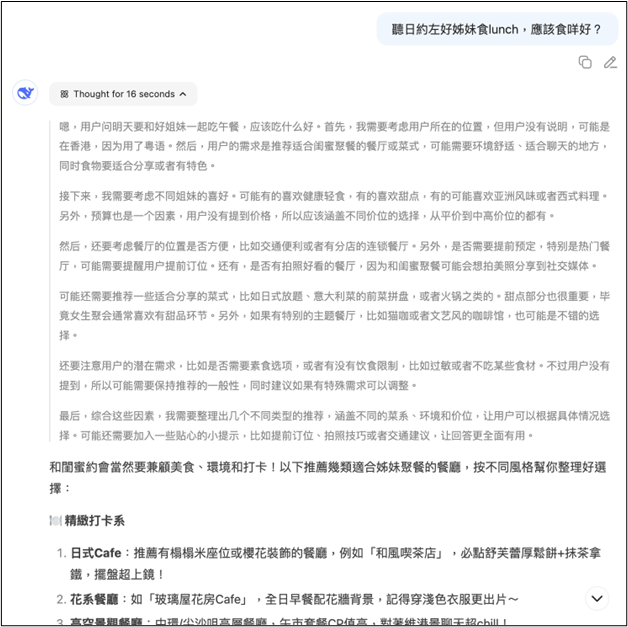

現今很多生成式AI工具在發問時可以選擇顯示AI深度思考的過程,例如以下Deepseek的例子:

簡單一道關於午餐吃什麽的問題,AI能夠透過多角度思考提問者的需要,綜合之前提問時的習慣及喜好,經過一系列邏輯推理作出選擇。這個能力其實也是模仿人類的思考,人類思考過程中除了理解問題的表面含義,也會透過話語者的語氣、臉部表情、前文後理作出判斷,當中涉及價值觀教育裏其中一項:同理心,透過多角度的分析,理解他人的情感和需求,不僅能幫助我們建立良好的人際關係,更能讓我們在面對複雜問題時,做出更明智、更具人性化的決策。

我們要思考,要培養孩子的同理心和深度思考能力,戲劇教學可以提供一些啟發:

- 深入挖掘人物內心: 角色扮演不應僅僅停留在表面的對白朗讀,更要幫助演員深入挖掘人物的內心世界。透過細膩的描寫,展現人物在不同情境下的情感變化和思考過程。

- 建立邏輯關聯: 故事中的事件,應與人物的轉變之間建立清晰的邏輯關聯。透過選擇情節走向,讓演員理解人物為何會做出這樣的選擇,從而產生共鳴。

- 避免說教式的對白: 避免使用過於直接、說教式的對白。透過肢體語言、表情和情節的側面描寫,讓觀眾自行領悟其中的道理。

在AI時代,我們需要培養孩子像AI一樣的深度思考能力,但更重要的是,要培養他們的同理心。透過戲劇教學,我們可以引導孩子們思考人與人之間的關係,理解他人的情感和需求,從而培養他們的同理心,讓他們成為更具同情心和責任感的未來公民。

已複製鏈結

已複製鏈結