「旋律中的世界觀:從生活提取靈感,啟發學生的創作之路」

E&T計劃24/25年度第二次工作坊已於2024年11月2日順利完成。當日工作坊特邀嘉賓填詞人陳詠謙先生及媒體人游大東先生,為同工分享欣賞世界的視角,擷取寫作題材的心得。下半部份的校園寫生活動則與同工一起經歷創作過程,多角度探索期望可以激發學生寫作新高度。讓我們一起重溫當日精彩片段:

工作坊伊始,高級課程發展主任陳匡正女士結合現今學生「Alpha世代」的成長環境及寫作困境,剖析寫作教學亟待解決的問題並帶出中文教育未來發展方向,帶出兩位嘉賓的主題分享。

高級課程發展主任陳匡正女士分析學生寫作困境

兩位嘉賓由自身經驗出發,分享自己學生時代的中文學習經歷,強調環境與氛圍、家人老師以至同輩對自己學習中文的啟發。談及寫作靈感來源時,游大東先生提到中學時代初炙文學作品讓他沉浸於文字的魅力,並因而走上寫作之路。陳詠謙先生肯定閱讀驅動創作的意義,同時表示除了傳統的文本閱讀之外,歌詞欣賞或電影場景設定同樣能激發創作力。

在尋找創作靈感之外,如何讓作品變得充實新穎也是學生下筆的大難題。游大東先生坦言在入行成為記者之初,也曾面臨「滿腹技巧,內容空洞」的困境,但通過現場求真、親身感受,積累生活經驗,逐漸學會從不同角度描述物件,豐富表達。陳詠謙先生則以輔導兒子寫作時的趣事為例,強調「觸景生情」,分析寫作時不應只聚焦於情感描述,同時應思考情緒產生的興味,以及景下人物行為與反應。如此反覆理解,情感表達就不會再停留於抽象的詞藻堆砌,而涵蘊具體事物作核心。

在場老師結合教學難點在問答環節踴躍提問,問題主要集中在兩方面﹕「如何從生活中尋找寫作靈感」以及「如何將抽象情緒/靈感轉化為寫作篇章」。針對第一個問題,兩位嘉賓皆表示可選取學生感興趣的話題以刺激學生表達;老師對相關話題的看法及過往經歷也可為啟發學生思考空間的槓桿。藉師生對話讓學生感受「同頻」,增加他們表達意欲,而非單純為應付課業而行文。陳詠謙先生續補充老師宜嘗試降低學生創作壓力,緩解寫作焦慮﹕以廣闊的胸懷接納學生天馬行空,附之以遠大的目光開啟學生的視野是不二法門。陳詠謙先生結合歌曲《黑玻璃》的創作過程,解構寫作大綱及填充內容的細節以回應老師對生活經驗如何提煉成寫作材料之疑問。他表示,過往創作經歷讓他善於建立情景框架,藉不同的生活感受化成內容依據。回答突出了生活體驗對創作靈感的先決意義。

陳詠謙與遊大東對談

特邀嘉賓陳詠謙先生(前排右二)、游大東先生(右三)與在場同工合照

主題分享結束後,老師們扮演「學生」角色進行寫作教學活動體驗,並在歌曲、環境觀察、文本閱讀及情景設定的多模態提示下,完成主題創作。

老師們體驗寫作教學活動

體驗後的小組討論

活動結束後,老師們熱烈探討剛才的體驗與經歷,多位老師均表示相較於傳統教室中的單一文本輸入,生活中的可以接觸的不同媒介更能激發內心感受,同時產生表達欲望。其中有老師對活動中的多模態素材表示認可,認為多模態寫作素材輸入能照顧學生差異及學習興趣,引導不同能力學生進行不同模態創作。

教育局高級課程發展主任邱霖業先生與同工分享感受與得著

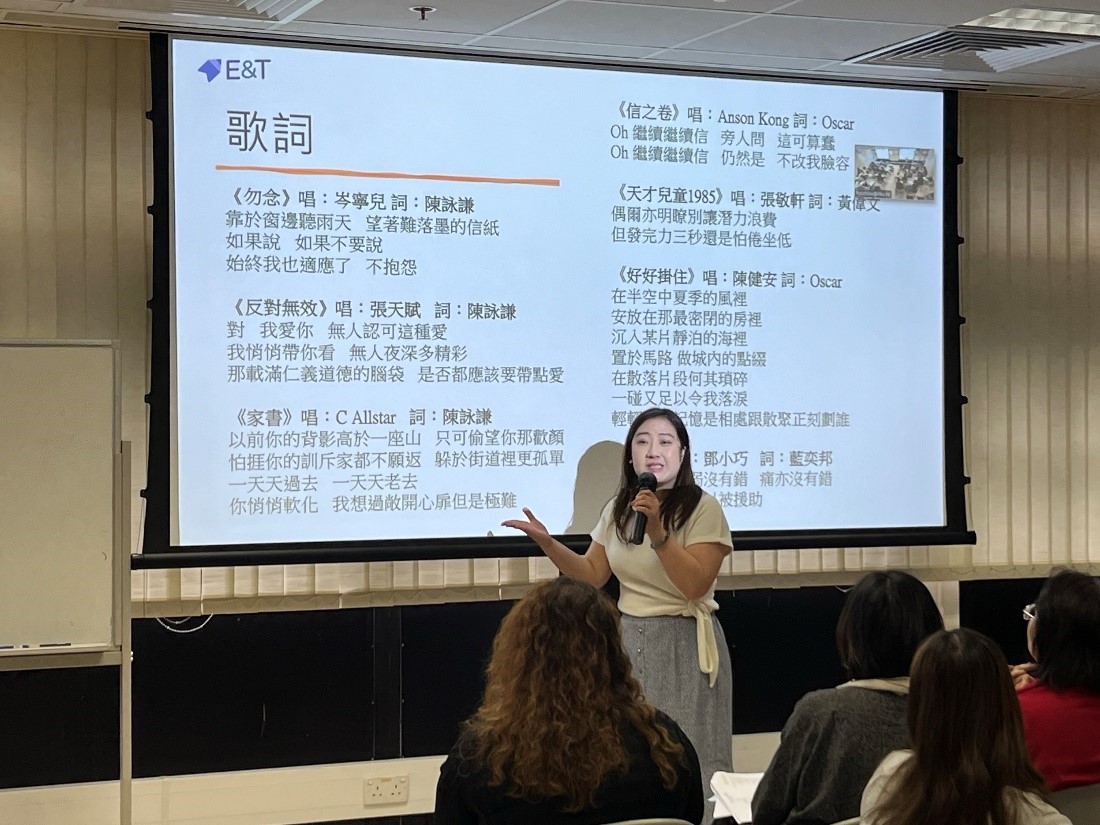

隨後,課程發展主任李逸紅女士與同工分享選取及運用素材提示的要點。她以歌曲提示為例,指出選擇材料時要抓住歌詞與課文之間的關聯,提前預估學生產生共鳴之處。運用不同素材,考量亦需以學生為主體,避免提示限制學生想像力。

課程發展主任李逸紅女士與同工分享素材選擇要點

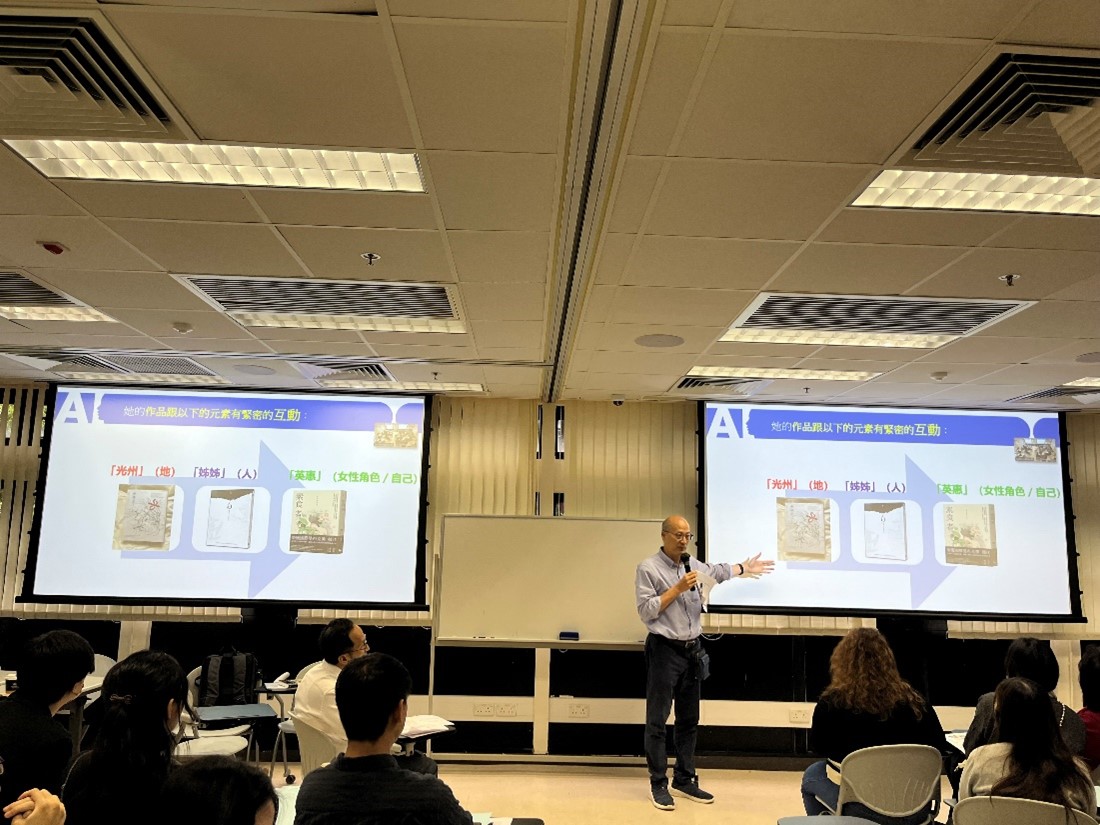

最後,高級課程發展主任梁志華先生以諾貝爾文學獎得主韓江的作品總結是次工作坊主題——引導學生從生活出發,結合所感,表達所想,啟發在場老師對寫作教學設計進行反思,為工作坊畫上完美句點。

高級課程發展主任梁志華先生總結是次工作坊主題

已複製鏈結

已複製鏈結