「文字以外,情理之內的世界觀﹕情理圖文沉浸學習」

E&T計劃24、25年度第三次工作坊於2025年1月18日順利完成。透過沉浸式體驗及嘉賓分享,是次工作坊讓到場老師切身體會任務型教學與戲劇結合的魅力,深入思考未來語言教學的可能性。讓我們通過以下内容回顧當日精彩時刻。

「校委會收到了一封家長投訴信,投訴社工工作時未佩戴AI耳機致其溝通不當,促使學生陳美儀離家出走,還請各位調查委員協助勘探現場,查明真相。」隨著校長(本項目發展主任李逸紅女士扮演)的背景及任務介紹,是次工作坊的戲劇體驗由此拉開帷幕。本次互動劇場改編自盧敬宜導演的戲劇《20XX 2XXX XXXX》中「鸚鵡」一幕,到場老師進入事件現場,化身「調查委員會成員」,在各「調查組長」(本項目課程發展主任扮演)帶領下,利用到場時收到的「提示包」,在規定時間内依次在三大搜證現場中尋找、整理綫索,探索學生出走的真正原因。搜證現場包括「課室」、「閲覽室」及「會議室」。「課室」為學生出走前最後逗留地方,老師們藉觀察佈景細節推測陳美儀的學業情況、夢想、個人興趣以及她與同學之間的關係。老師們可以於「閲覽室」細閱新聞剪輯瞭解社會對AI輔助醫療的態度,同時打開早前獲得的提示包,通過閲讀其中的反AI行動新聞報道、AI耳機使用指引以及陳美儀的心理風險評估,瞭解學生的心理情況,分析社工對使用AI耳機的態度及其放棄使用AI耳機的原因。其後,老師們可與社工於「會議室」(由本項目發展主任黃永康先生扮演)直接對談,瞭解社工視角下的學生及事件情況。

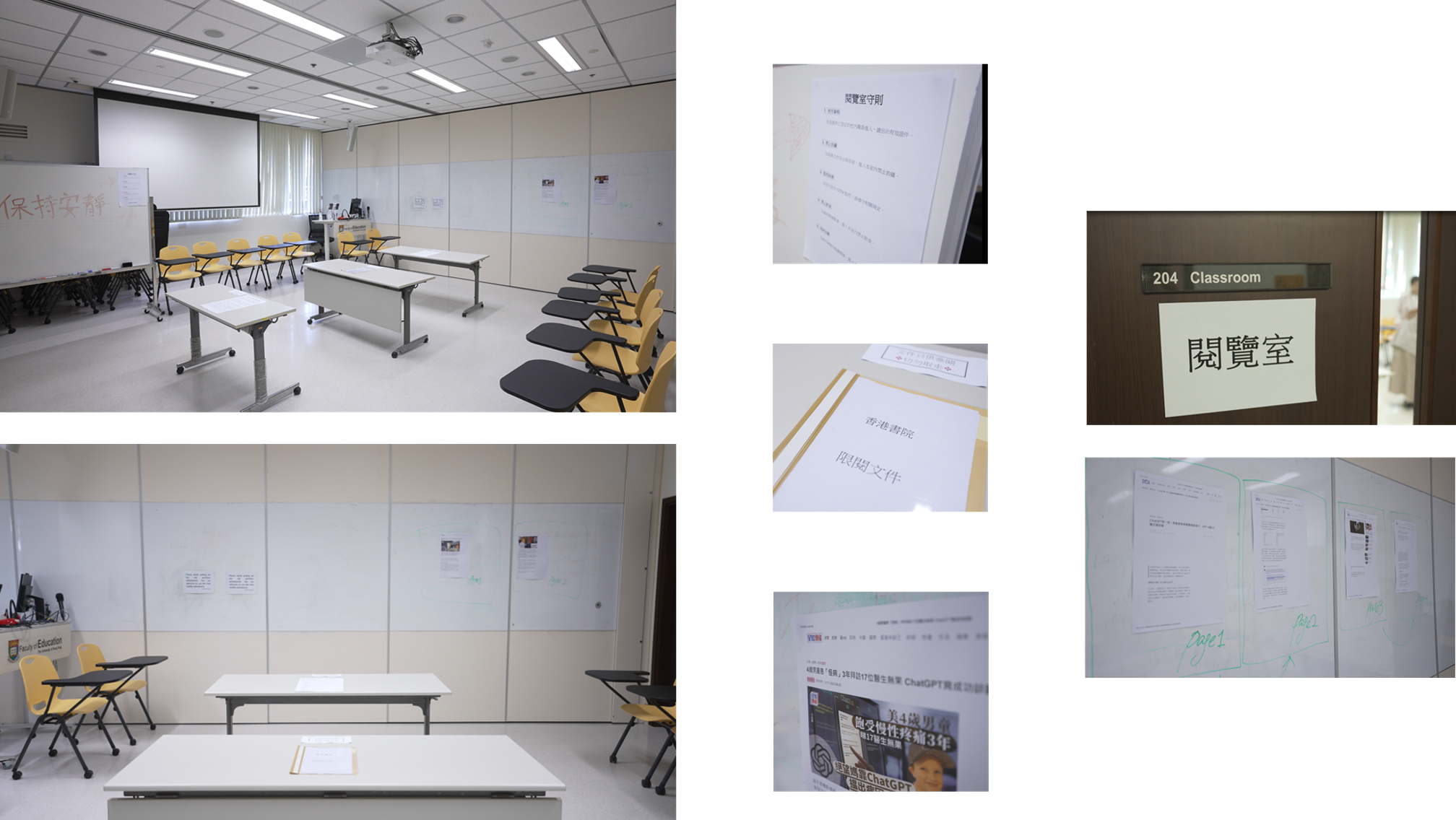

「課室」佈景

「閲覽室」佈景

參與老師與「社工」對談

搜證結束後,各組老師對所掌握的綫索進行了熱烈討論,分享了不同視角下的事件經過與看法。在各組代表匯報調查結果時,除陳述整理的證據之外,老師們亦表示此事件引發他們對校園霸凌、親子關係以及AI使用等方面的深入思考。

各「調查委員會成員」積極搜證

各組成員交流彼此看法與思考

事件真相被層層揭開,老師們褪去「調查委員會成員」身份,跳出戲劇之外,聆聽盧敬宜導演在創作互動沉浸式戲劇中的巧思。由於本次戲劇話題與AI對生活的影響密切相關,問到爲何以此爲創作契機時,導演表示自己深覺AI融入生活勢不可擋,在AI的幫助下,工作效率能得到大幅度提升,但同時又憂心人們對它的依賴會造成溝通隔閡,以AI耳機使用不當為戲劇引子創作促發人們反思未來人際關係劇目。除話題與當今時事緊密結合,互動戲劇的形式亦讓人耳目一新。導演表明互動戲劇的形式其實與工作坊開始的體驗環節類似,觀衆們會通過任務沉浸於設定之場景,透過觀察理解演員的生活環境及內心世界,同時又需要在不破壞這個戲劇世界的前提下完成資料搜尋與分析等任務。

不同於傳統戲劇,互動戲劇的編排充滿挑戰。選擇甚麼話題引發觀衆深入思考、用甚麼形式讓觀眾沉浸其中、如何善用劇場環境呈現劇目等等,皆是創作過程中必需解決的問題。在話題選擇方面,導演强調他傾向選擇一些有反思空間的議題,期望引發不同角度的討論。如在他的另一作品《蒲公英與海洛英》中,為緩解吸毒泛濫,政府設立了 「合法毒品注射站」,這一設定冲擊了社會對政府的固有印象,引發觀眾觀點碰撞,期望促進人們對社會發展的深入思考。

好議題是好劇本的前提,而細節鋪排對觀眾的融入也至關重要。在這個問題上,導演給出了兩點提示﹕一是劇本的設計要讓每一個參與的觀眾都能獲得成就感,不管他們最終獲得的綫索是多是少,安排綫索透露的信息必須能夠引導觀眾進行不同層次的思考﹔其次是互動應加入「引戲人」,和互動劇場「鸚鵡」中課程主任扮演的「調查組長」一樣,引導觀眾觀察細節,抽絲剝繭。劇本設計妥當後,劇目的呈現是否又會受到空間的限制呢?導演則表示老師們不妨嘗試逆向思考,善用空間已有特點,結合角色特徵爲觀眾呈現象徵性的佈景細節。

盧敬宜導演與本項目發展主任黃永康先生對談

互動劇場與沉浸式教學有諸多呼應之處,如要借鑒其中元素運用於實際課堂中,老師又應如何操作呢?盧導就此分享了兩項準則。第一是採用多種方式去引發學生的好奇心。除利用問題留下懸念刺激學生不斷探索之外,他特別提到了誇張符號對刺激想象的作用,經典電影《大國民》中,主人翁逝世前所提到的「Rosebud」儘管和後續情節沒有密切關係,但足以吸引觀眾往下看的欲望。第二是老師們需要具備包容的心態,容許學生提出質疑與思考。本項目課程發展主任黃永康先生回應這一點正呼應了當前價值教育中對學生明辨性思維的培養。

互動問答環節中,多位到場老師對這一教學形式的適用性表示贊同,並表示會在未來的課堂中嘗試使用以提高學生參與及投入度。不少老師還即席分享自己在是次工作坊啓發下所得的教學設計初擬。另一位老師就AI輔助構思過程中如何判斷學生思考比例提出了自己的疑問,盧導認爲AI讓創作者更快瞭解已有的創作範式,且能提供多種可行的創作方案,但真正決定作品細節與走向的仍然是創作者的自身意志,AI的出現只是幫創作者節省時間去聚焦自己真正想要的表達方向。

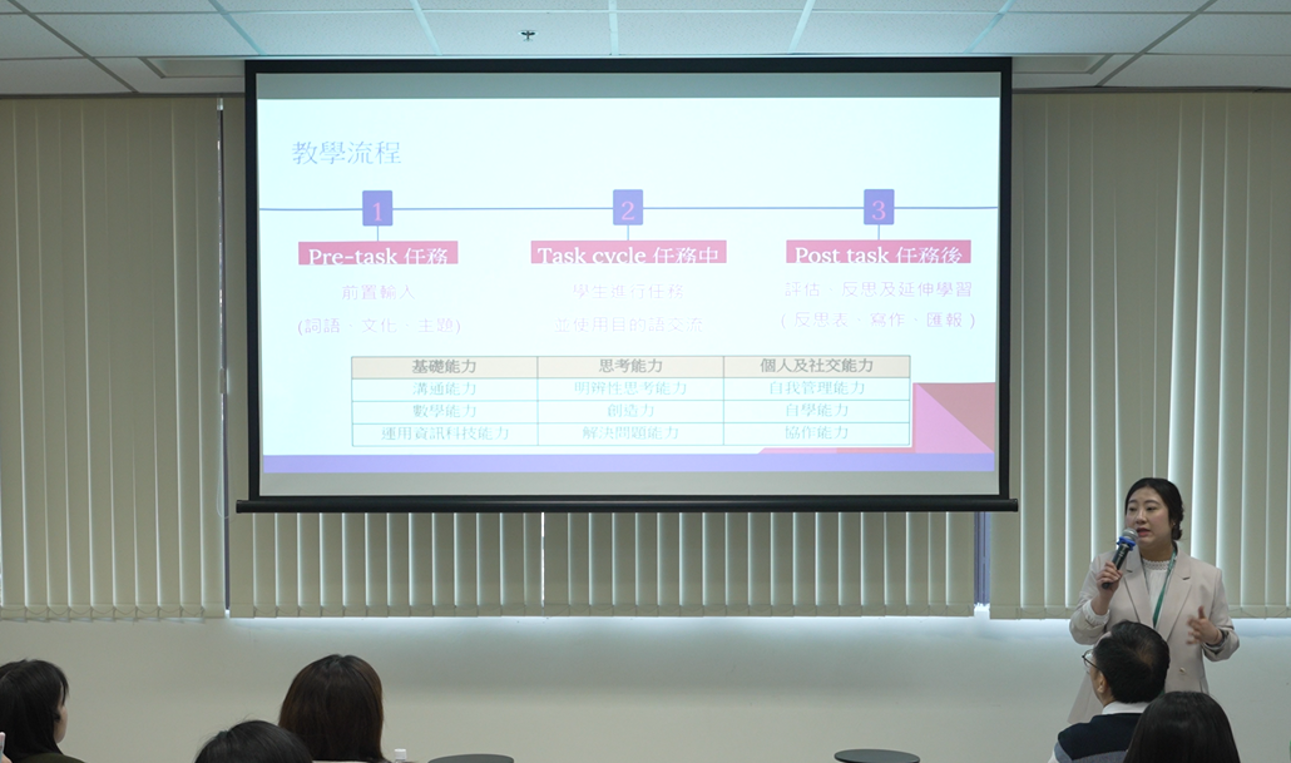

盧導的分享給到場老師在AI時代如何設計教學以新的啓發,課程發展主任李逸紅女士的後續分享則為到場老師提供了實踐操作鷹架。李女士以開場的戲劇體驗爲例,以任務型教學法分析其中包含的輸入與輸出,解讀老師們剛經歷的教學流程包含的能力培養,為老師們提供了教學設計上的實務參考。

本項目課程發展主任李逸紅女士解讀任務教學過程中所培養的學生能力

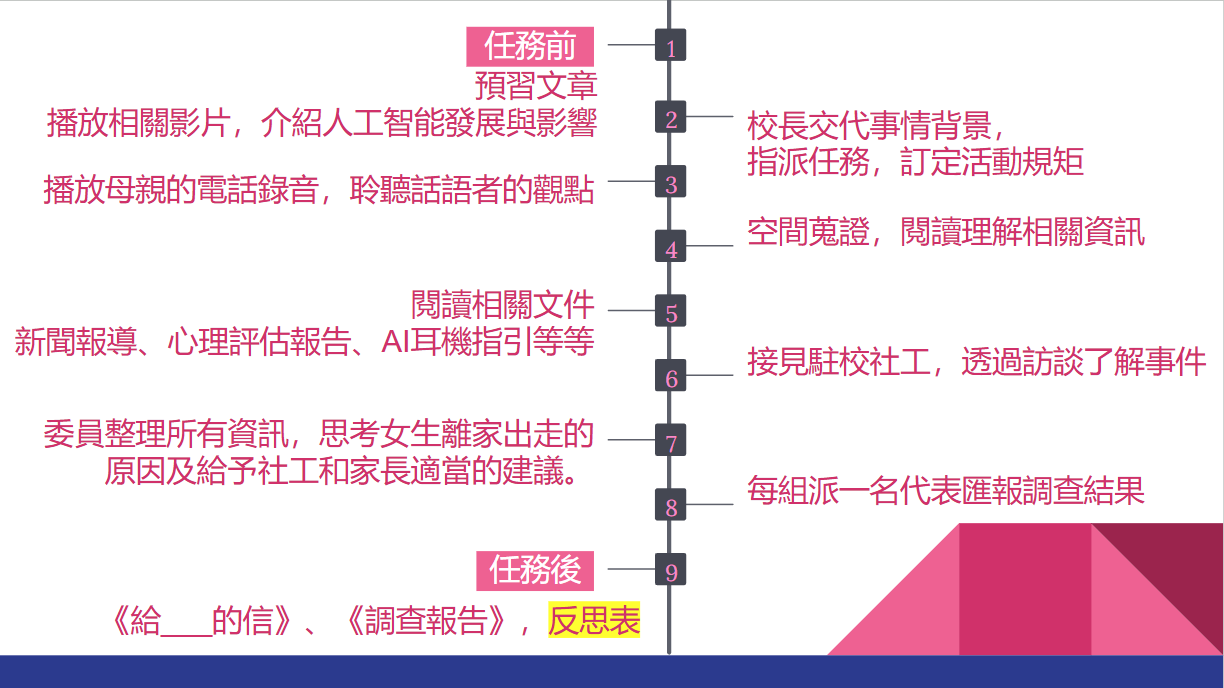

李逸紅女士對是次工作坊戲劇體驗的教學設計分析

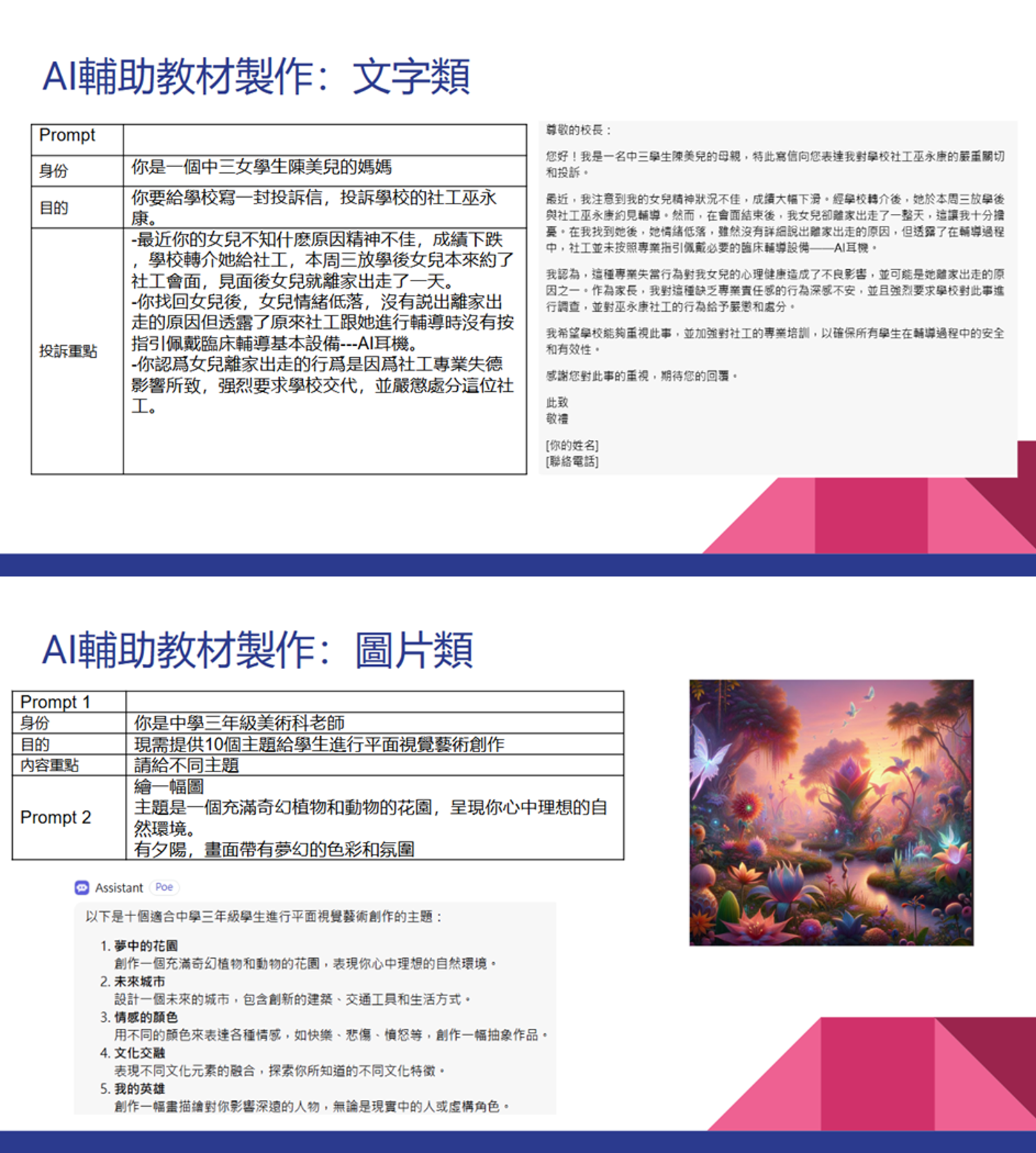

通過展示此次戲劇體驗的準備過程,李女士鼓勵老師們善用AI準備教學材料,實現備課效率與學生課堂參與度的雙提升。

李逸紅女士分享利用AI製作教材的經驗

最後,李逸紅女士引用「初中人工智能課程單元」的設計願景,强調在日新月異的AI時代,老師們更應善用技術,引導學生思考學習生活與AI之間的關係,培養學生運用AI學習的能力。此次工作坊獲教育局高級課程發展主任邱霖業先生及到場老師的高度評價,參與老師皆表示從中獲得了AI輔助教學、跨學科教學、沉浸式學習、任務型教學法等多方面的思考與啓發。

已複製鏈結

已複製鏈結